无论它曾经多么火爆,终将迎来死去的一天。

感谢每一位伙伴的积极参与!

这是一款融入了各种绒球葱要素的 Minecraft 资源包。

这个资源包起源于一个玩笑,将 Minecraft 中的红石等物品替换成了类似于绒球葱的外观。

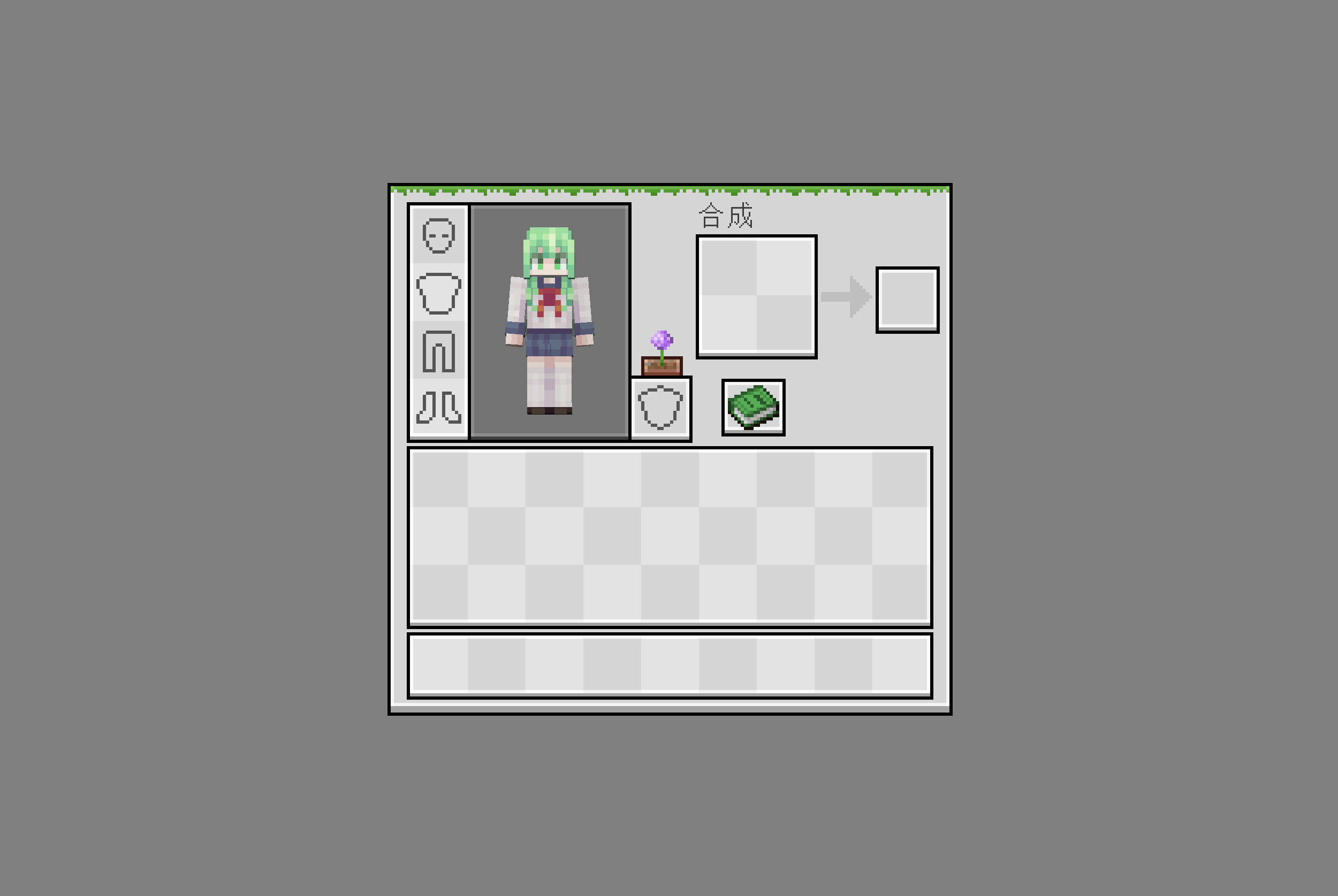

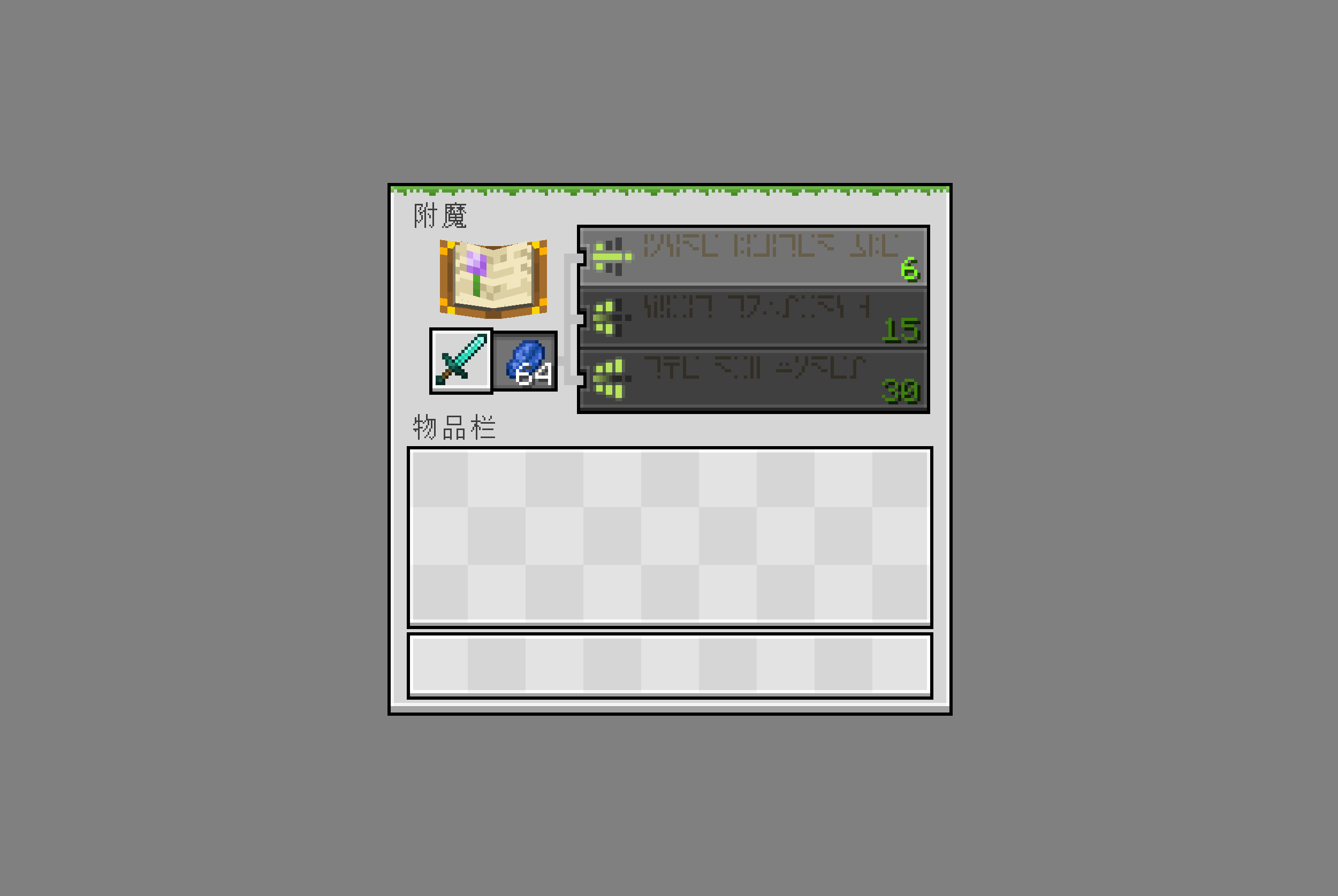

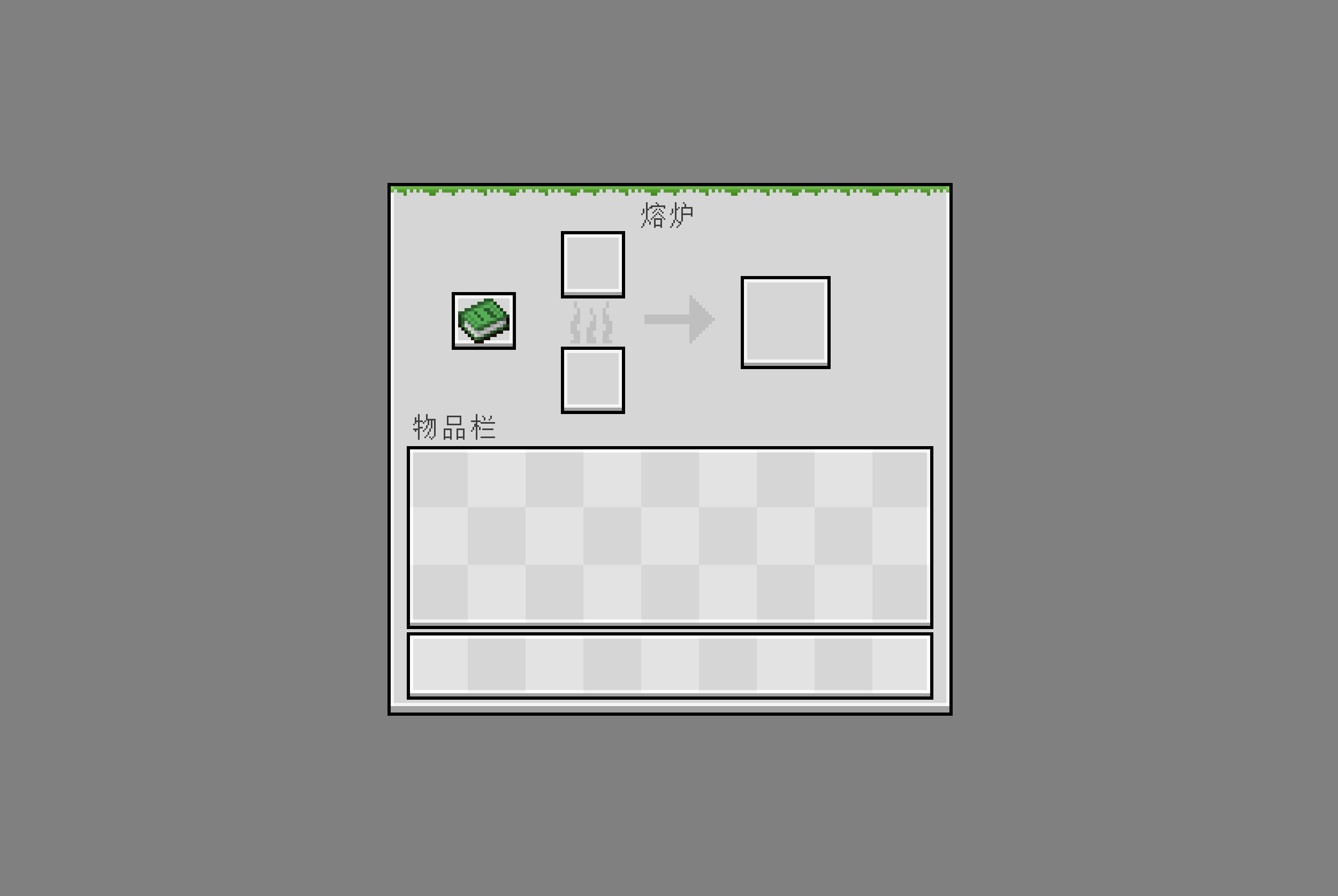

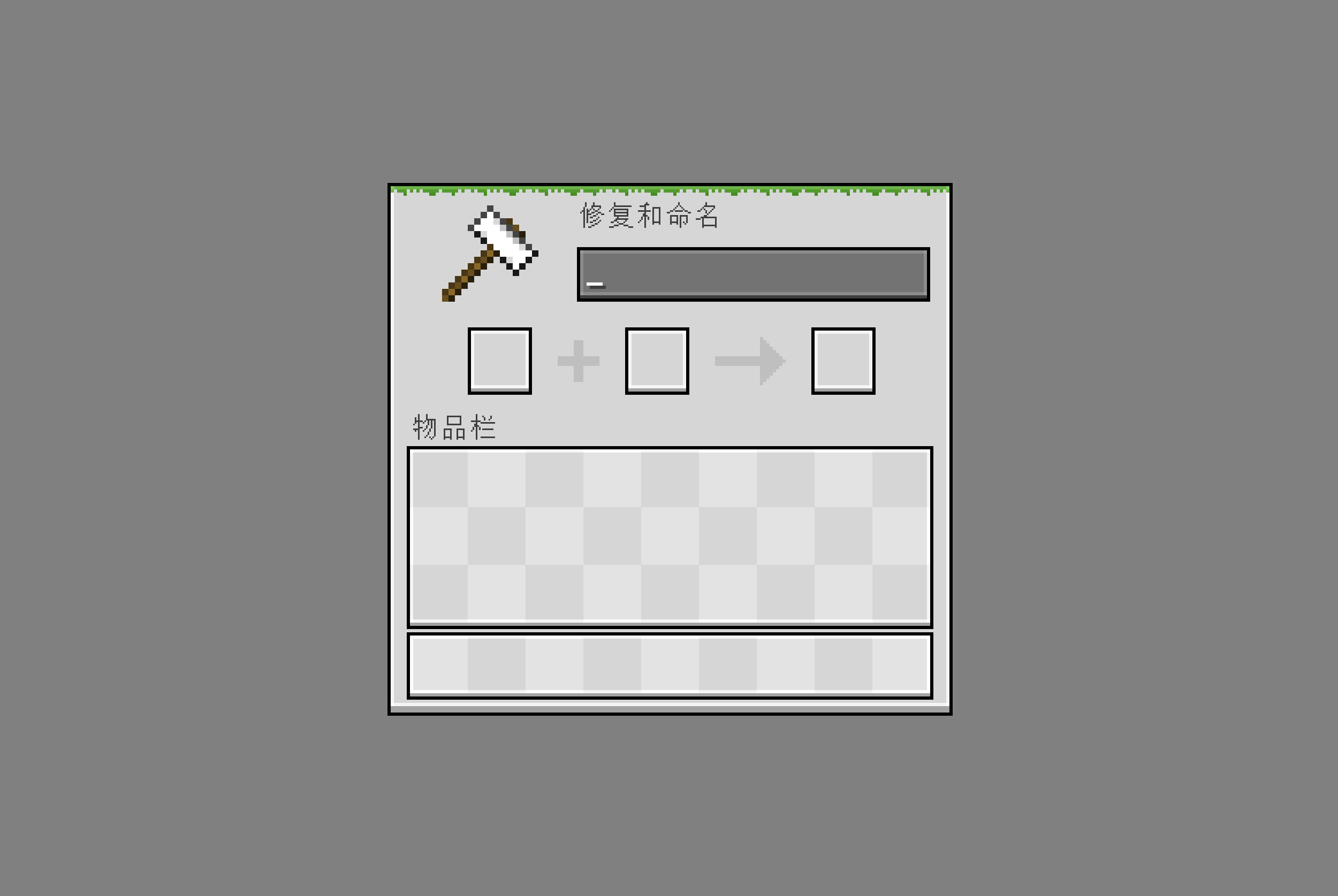

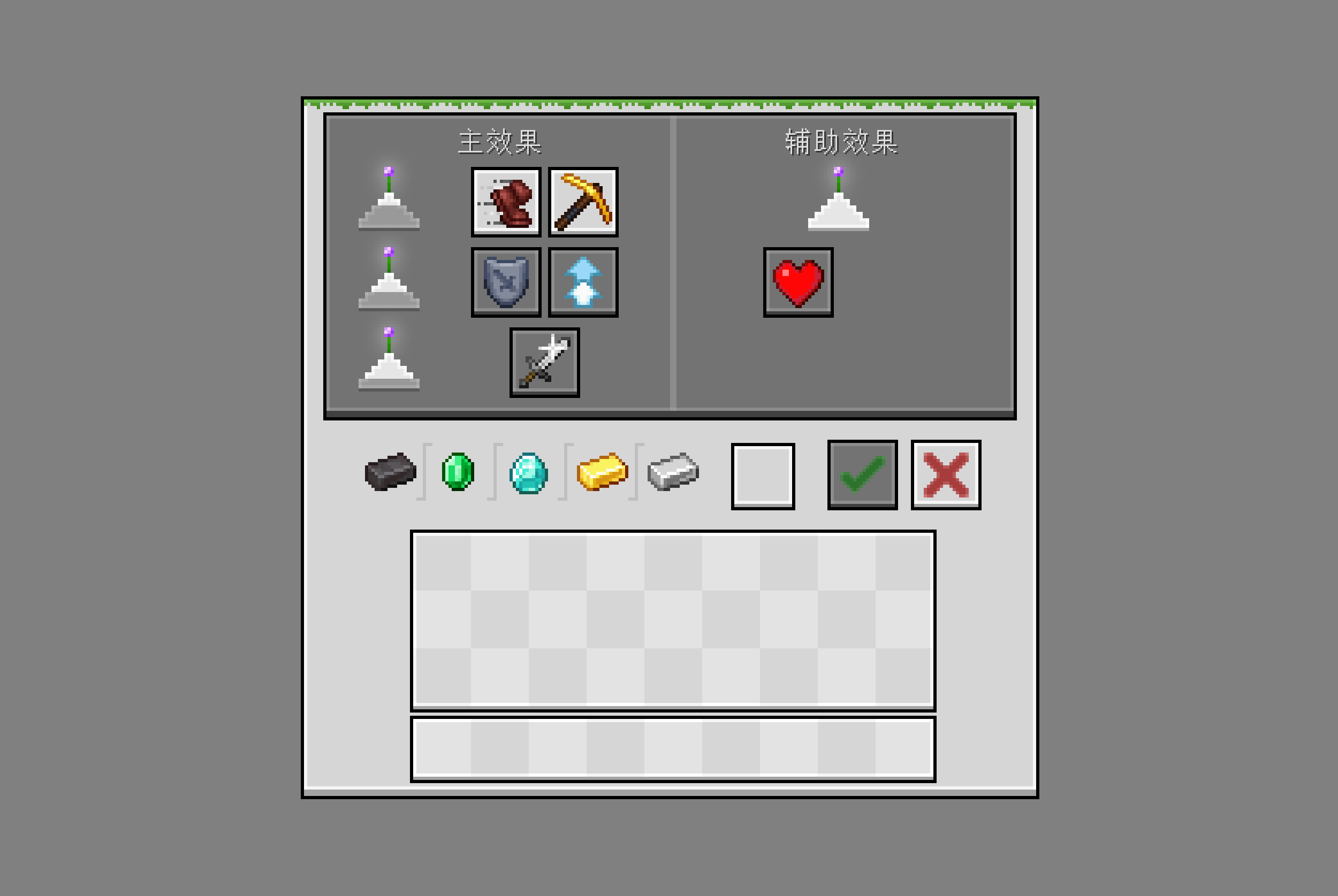

GUI 预览

授权协议与贡献

本资源包以 CC BY-NC-SA 4.0 协议授权。

欢迎您对此资源包作出贡献:https://github.com/sheep-realms/Allium-Effect

关于这款资源包背后的故事

也许你有过这样的疑问:作者是在什么样的精神状态下做出这个资源包的?难道作者真的是绒球葱的狂热爱好者吗?

这个故事最早起源于 2018 年的某一天……

在我所在的某个 Minecraft 群聊里,有这么一位群友,她的头像大概是一团紫色的不明物体。

我第一次见到这个头像就觉得,这看起来很像绒球葱。

而事实证明,确实很像。

那天,群里有人在联机,往群里发了一张截图。随后有群友表示他把截图里的绒球葱看成她了。

从那以后,她的人设直接变成了绒球葱,绒球葱成为了她在网络上的虚拟形象。为了方便描述,我们之后就叫她 “绒布球” 吧!

故事到此结束。

…… 本应如此。毕竟你都看到这个资源包了,这个故事肯定没有这么简单。

2025 年 2 月 17 日,Minecraft Wiki 中的一名编辑者发现了一个名为 “葱球绒” 的页面,这是一个指向绒球葱的重定向。他向其他编辑者询问该别名的由来,但一无所获,甚至连这个页面的创建者都忘了自己为什么要在 2016 年创建这个页面。

有人提出了这是曾用译名的猜想,但通过翻阅旧版本的 Minecraft 语言文件,以及查询 Crowdin 上的译名变更记录,证伪了这个猜想。

最终,没有人知道这个页面为什么存在,便删除了这个页面。

那么不出意外的话,这个故事也到此结束了。

我就是那个意外。

很快,我在编辑者的闲聊群中提出,我曾经将绒球葱的译名错认为 “绒葱球”,这可能确实是一个容易认错的名字。其他人也有类似的看法,甚至展开了绒球葱是葱还是花的讨论…… 最后认定为 “葱花”。(这只是一个玩笑,不要当真)

这个现象有点类似于曼德拉效应,也就是集体记忆不符合史实的现象。为此,群友们提出了 “葱球绒效应”,也就是这个资源包的名字。当然,为了不造成误导,我还是把这个错误的名字改回来了。

而我作为一个乐子人、抽象大师、造梗机器,自然是不会放过这个造梗的机会,于是我把 “绒布球” 的故事讲给了群友听。同时,我还联系上了 “绒布球”,告诉了她 Minecraft Wiki 中发生的事。

我得到了 “绒布球” 的积极响应,让我带去了一堆绒球葱的表情包发给大家,包括但不限于:“葱忙”、“葱明”、“毛毛葱”。虽然这里不方便给你看图,但你应该能从这些名字中猜到这些表情包有多么疯癫。

从此之后,绒球葱便在群里开始了病毒式地传播。

有人将紫色羊的模型装在了绒球葱上,命名“羊葱”。

有人将绒球葱的纹理贴在了世界边界上。

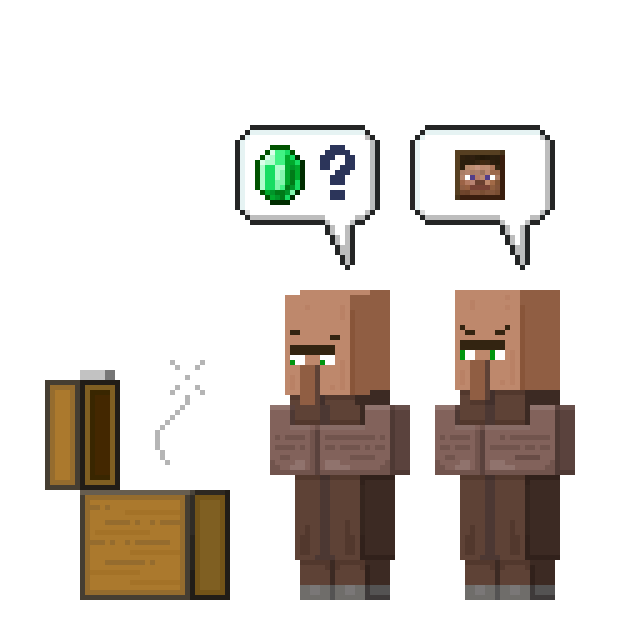

而我则把红石火把改成了绒球葱,并更改了其他红石相关物品。

群友也被我的创意惊到了:“这是 allium,不是 anyium!”

后来,我把我的作品截图发在了哔哩哔哩动态中。不料,有很多人喜欢这个作品,甚至真的有绒球葱爱好者。

那么既然大家这么喜欢,我便决定把这个作品做完。

这便是本资源包背后的故事。

这个故事生动展现了网络梗文化从诞生到扩散的完整链条:它往往萌芽于小圈层的偶然误解或幽默联想,而后在群体互动中通过玩梗、二创与集体记忆的重构不断发酵,最终借助创意载体突破圈层,成为具有普适性的文化符号。

“绒球葱效应” 资源包的诞生,本质上是社群共创的缩影 —— 个体的荒诞灵感通过集体参与被赋予意义,而梗文化的病毒式传播则依赖于参与者对 “无意义” 的严肃解构。

这种矛盾性恰恰是网络时代的独特表达:梗既是戏谑的消遣,也是身份认同的纽带。

当小众玩笑通过表情包、模组等媒介完成 “实体化”,它便超越了短暂的热度,成为一种新的文化符号。

正如绒球葱从一个小误解演变为文化符号,梗文化的生命力正源于其模糊边界的特质: 它不属于任何人,却能让所有人乐在其中。

没有评论

没有评论